1) Surveiller le niveau du “grand chaudron” de l’électricité

Pour comprendre facilement, on peut utiliser une analogie. Considérons le système électrique français comme un gros chaudron rempli d’électricité. Les producteurs d’électricité alimentent le chaudron avec de l’énergie nucléaire, gaz, charbon et renouvelable. Les usagers se branchent tous sur ce chaudron et utilisent l’électricité disponible.

En France, les capacités de stockage de l’électricité étant très faibles (on a à peine 10 minutes de stockage au travers des barrages qui produise de l’énergie hydraulique), le niveau d’énergie dans le chaudron est à surveiller très attentivement comme le lait sur le feu ; il faut en permanence équilibrer l’offre et la demande, sinon c’est le black-out, la panne générale.

Mais comment le système s’équilibre actuellement ?

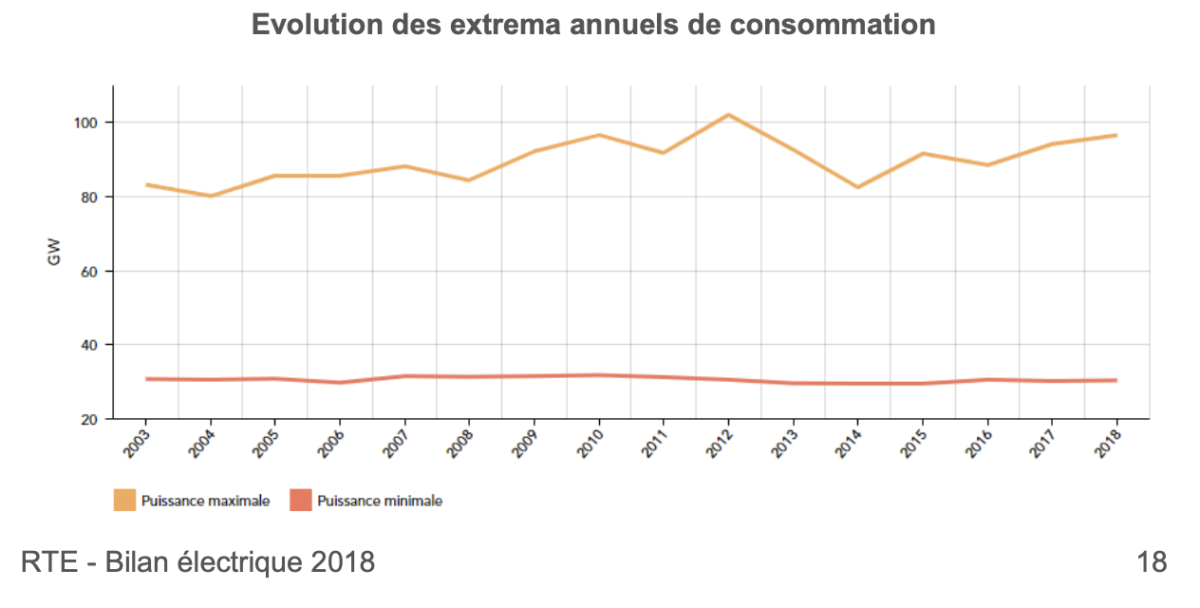

En France, la consommation fluctue fortement d’un jour sur l’autre et entre 30 et 100 GW selon les saisons. Le plus difficile à gérer pour le gestionnaire (RTE), ce sont les pointes et les creux de consommation.

Équilibrer le système lors des pointes records

Ainsi le 20 janvier 2017 (annexe 1), quand le pic de consommation est monté à 93 GW, le nucléaire n’était capable de produire que 55 GW. Il a fallu trouver une puissance de 38 GW disponible pour éviter le black-out.

Il existe donc en France actuellement des moyens pour équilibrer l’offre et la demande. Ces moyens d’équilibrage dépassent les 40% de la consommation totale. Ces moyens sont les énergies carbonées (Gaz et Charbon), les barrages hydrauliques et l’importation d’électricité. Ce jour là, la puissance importée est montée jusqu’à 6 GW.

Équilibrer le système lors des creux records

Il existe aussi des creux de consommation, de l’ordre de 30 GW (annexe 2). Ces jours-là, le nucléaire a réduit sa production (produit) jusqu’à 35 GW, et la France a pu exporter jusqu’à plus de 12 GW…chez nos voisins européens. Merci l’Europe pour l’effet soupape.

Entre les pics et les creux, le potentiel d’équilibrage actuel est très important

Entre les pics de puissance de 100 GW et les creux de 30 GW, il existe donc en France une capacité “tampon” non nucléaire permettant de faire fluctuer de 40 GW l’électricité disponible. Cette capacité tampon est-elle capable d’équilibrer l’intégration des énergies renouvelables dans notre mix énergétique en 2019 ?

Le système actuel peut-il s’équilibrer facilement avec les énergies renouvelables déployées en 2019 ?

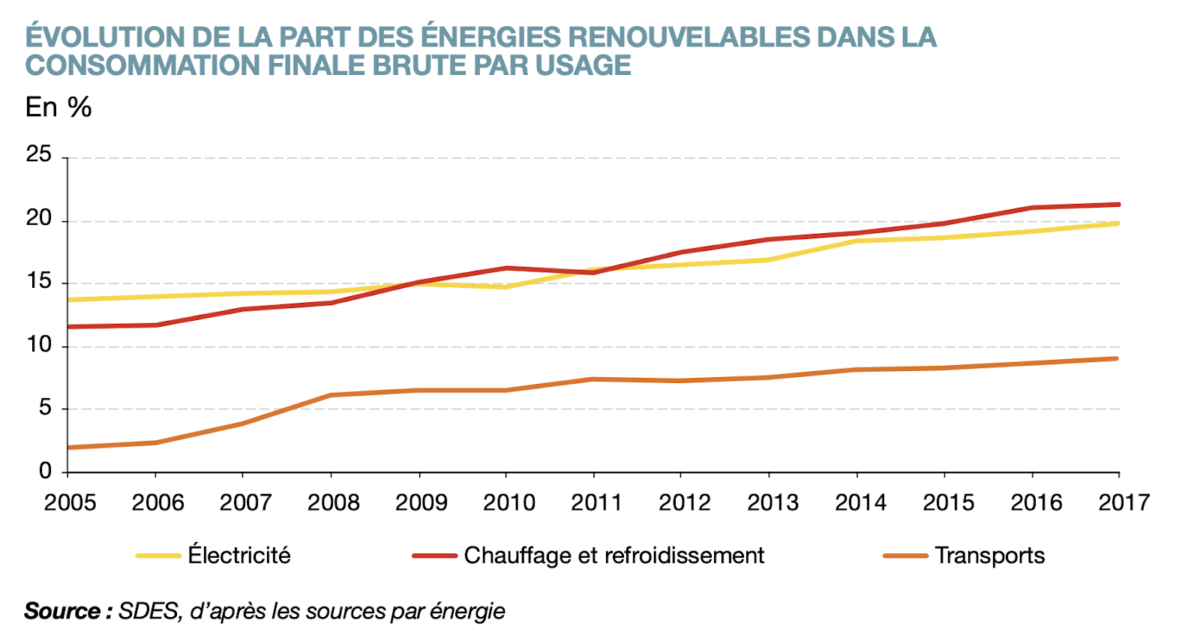

Lors des 10 dernières années, la France est passée de 10% à 20% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique en ajoutant du solaire et de l’éolien. La France dispose maintenant de 15 GW d’éolien et 8 GW de production solaire photovoltaïque.

En cas de creux de consommation, quel est le problème ?

En cas de besoins faibles en électricité, il est possible de stopper complètement la production de panneaux solaires et des éoliennes ; ce qu’il est très difficile de faire avec le nucléaire.

En cas de pic de consommation, quel est le problème ?

Avec l’arrivée de l’ électricité photovoltaïque et de l’éolien, tout ce qui est produit est consommé, et vient en déduction des besoins de produire avec du gaz, du charbon ou du nucléaire. Ainsi le solaire et l’éolien ne font pas baisser la puissance installée de gaz et de charbon, mais diminuent le nombre d’heures d’utilisation de ces deux moyens carbonés.

Les renouvelables, bien que fluctuants, ne posent donc aucun problème aujourd’hui. Mais à partir de quelle puissance installée cela va-t-il commencer à en poser ? Quel est le surcoût pour les réseaux ? Si on ferme la moitié des centrales nucléaires, comment répondre aux besoins de pointe ?

2) A partir de quelle proportion d’énergie renouvelable avons-nous un risque de black-out ?

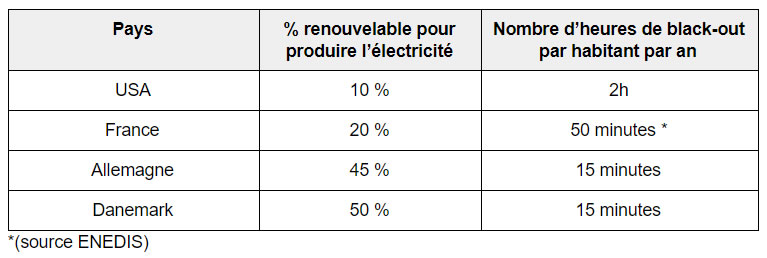

Le tableau ci dessous compare le % de renouvelable dans le mix électrique et le nombre d’heures d’interruption des services en moyenne par habitant :

Visiblement avoir 50% d’énergie renouvelable ne pose aucun problème aux pays qui se sont engagés sur cette voie. L’Allemagne et le Danemark obtiennent ces très bons résultats car ils ont développé des services réseaux en même temps que les renouvelables.

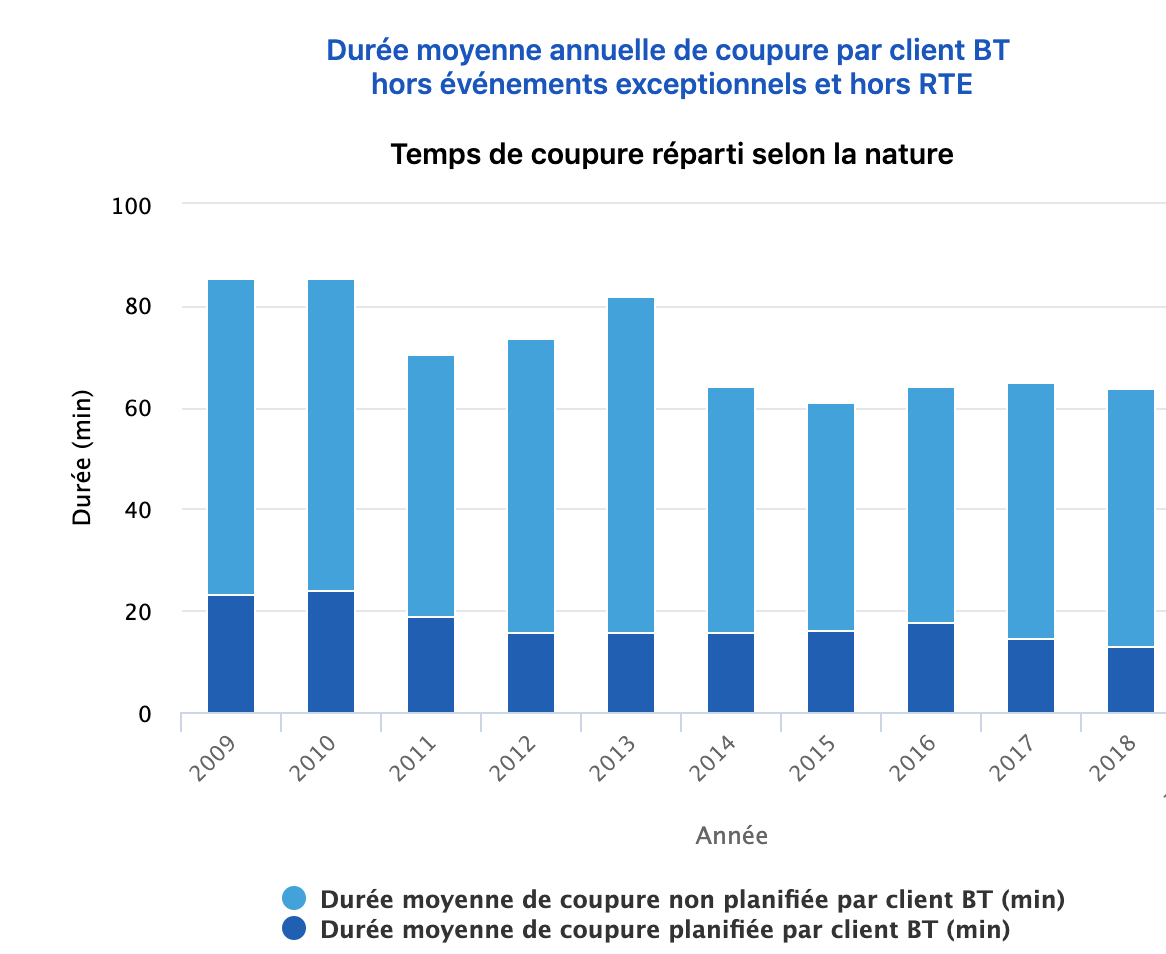

Le cas de la France

Quand on réalise un zoom sur la France, on constate que l’augmentation de puissance solaire et éolien raccordée n’a pas d’effet négatif sur les coupures de courant constatées (au contraire).

L’exemple australien

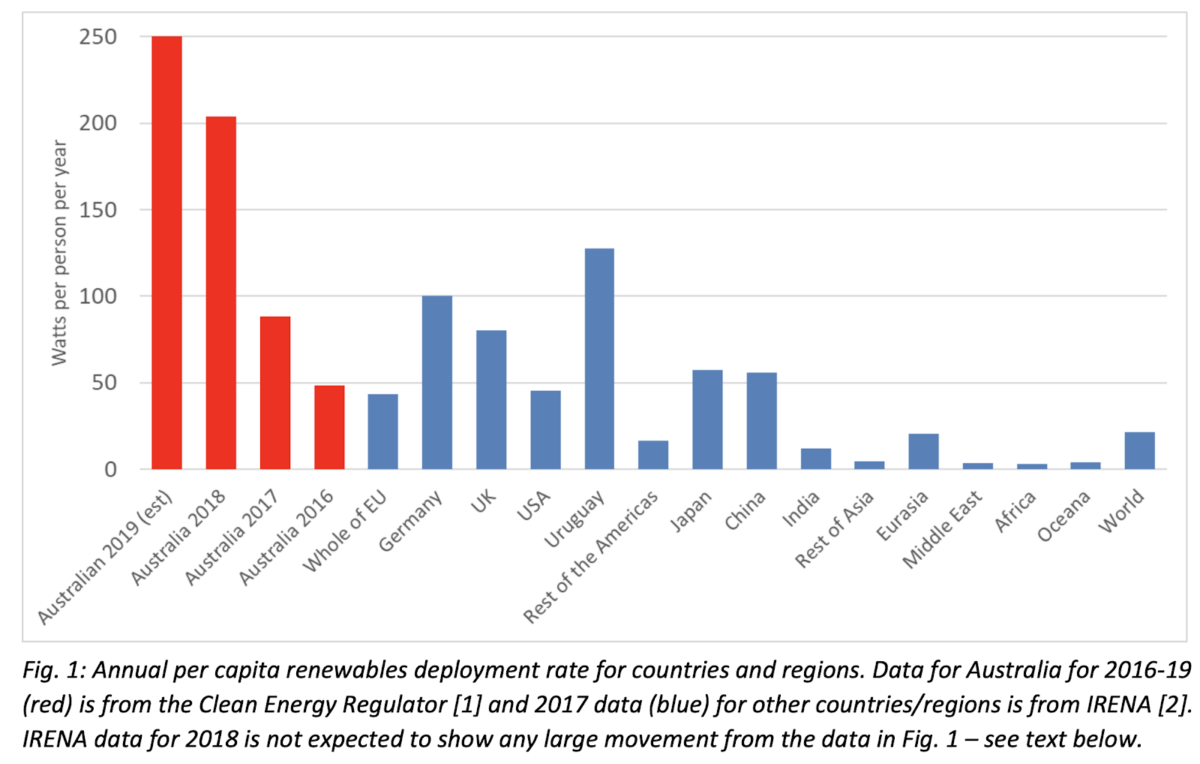

L’exemple australien est intéressant, car l’Australie ne peut compter que sur elle-même pour équilibrer l’offre et la demande : elle n’a pas d’interconnexions avec les pays voisins.

L’Australie installe des énergies renouvelables 4 à 5 fois plus vite par habitant que l’Union Européenne, le Japon, la Chine et les États-Unis. Cela équivaut à 250 Watts par personne par an installé contre environ 50 watts par personne par an pour l’Union européenne, le Japon, la Chine et le Japon, les États-Unis.

Cette croissance va permettre à l’Australie d’atteindre 50 % d’électricité renouvelable en 2024 et 100 % en 2032.

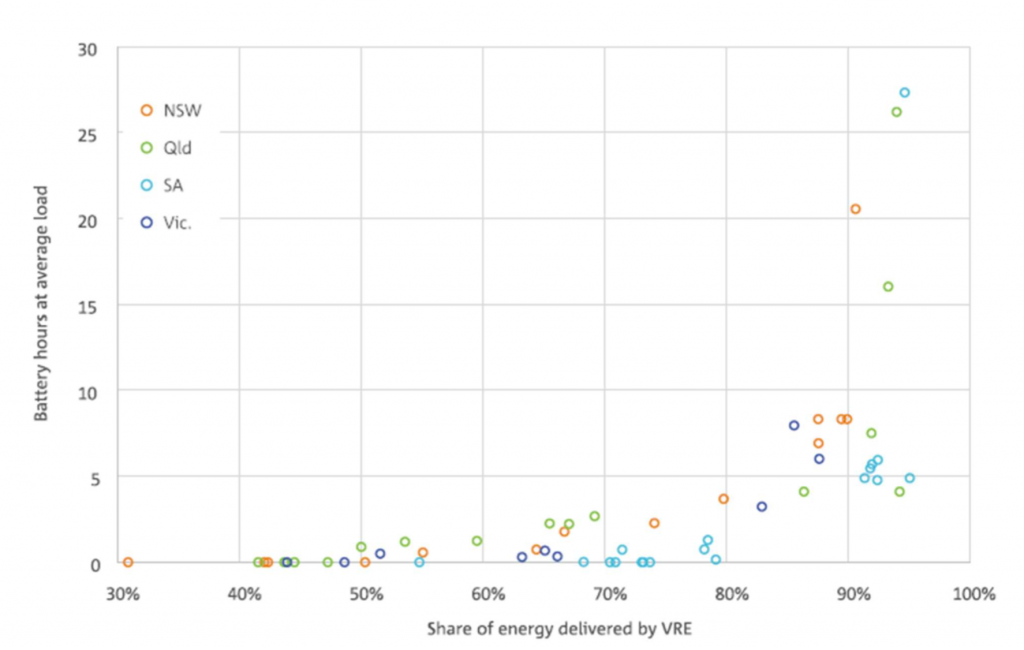

Cette étude australienne (Annexe 3) démontre que jusqu’à 50% de solaire et d’éolien dans le mix énergétique, il n’y a pas besoin de stockage avec des batteries pour éviter les black-out.

Jusqu’à ce seuil, le système existant d’équilibrage (Gaz, Hydraulique, Gestion de la demande…) est suffisant pour équilibrer en permanence l’offre et la demande. Peu de dépenses supplémentaires sont nécessaires.

En conclusion, avec seulement 20% de renouvelable dans le mix énergétique français en 2019, la France n’a aucun risque de black-out à cause des renouvelables. La France a mis 20 ans pour passer de 10% à 20% de renouvelables (graphique ci-dessous). A ce rythme, nous allons devoir attendre 60 ans pour atteindre 50%. Le black-out n’est pas pour demain.

En France :

Changeons de paradigme : la production de base ne doit pas forcément être une production centralisée (Nucléaire, Charbon,…)

Les rapports du Brattle Group et du Analysis Group démontrent que la production centralisée, de type nucléaire ou à base de charbon, ne sont pas indispensables à la stabilité du réseau.

Pourquoi cette légende urbaine a la vie dure ? Car beaucoup d’experts de l’énergie du 20ème siècle confondent la “Base load” (production de base) et la production centralisée.

Dans le passé, l’énergie la moins chère provenait de grandes centrales au charbon et de centrales nucléaires. Ces centrales ne pouvant pas être mises en marche ou arrêtées rapidement, on les utilise encore aujourd’hui pour produire de l’électricité de base et on les appelle donc “production de base” ou “base load”.

Lors de fluctuations de la consommation, ces centrales ne sont pas suffisantes pour ajuster l’offre et la demande, il faut donc disposer de réserves de puissance complémentaires, souvent réalisées avec de l’hydraulique, du gaz et du fioul. Il est donc impossible de faire fonctionner un pays avec 100% de nucléaire. Le maximum est d’environ 75%, et c’est ce que nous avons en France ; pays où le % de nucléaire est le plus élevé au monde.

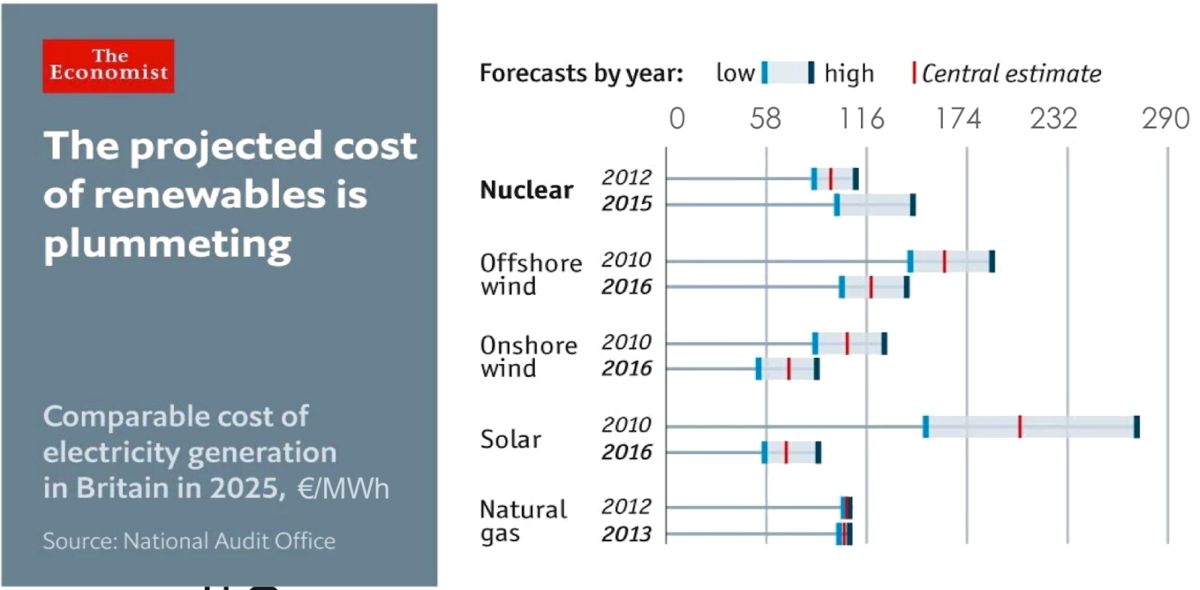

Ce qui fait la “Base load” (production de base) ce n’est pas l’électricité la plus stable, mais la moins chère.

Pendant longtemps la production centralisée nucléaire était le moyen le moins cher de produire de l’électricité, le nucléaire était la “production de base”. Mais même si certains experts ont du mal à mettre à jour leur logiciel, cette période est terminée.

Le réseau comprend maintenant de nombreuses éoliennes et des projets solaires dont les coûts marginaux sont si faibles qu’elles peuvent offrir des prix inférieurs à ceux du charbon ou du nucléaire.

Dans le secteur de l’énergie, il existe un principe universel qui fonctionne dans tous les pays du monde depuis le début de la révolution industrielle, ce principe est celui du “merit order” : un principe qui définit l’ordre dans lequel un système utilise les générateurs d’électricité : c’est la source d’énergie la moins chère qui est utilisée en premier pour répondre aux besoins. Si cette source n’est pas suffisante, le système va activer la deuxième source la moins chère et ainsi de suite.

Selon ce principe, les énergies renouvelables doivent fournir la charge de base, la “base load”. A cette “base load” renouvelable doivent s’ajouter des générateurs hydrauliques, au gaz, au fioul afin d’ajuster avec précision l’offre et la demande.

Les générateurs en charge d’équilibrer l’offre et la demande lors des jours sans vent et sans soleil seront-ils assez puissants en France si la production nucléaire passe de 75% à 50% comme le prévoit la loi ?

Avant de répondre à cette question, il est bon de rappeler qu’en cas de pointe de consommation, nous avons deux leviers pour agir :

- il faut pouvoir disposer d’un moyen de produire même si il n’y a pas de vent ni de soleil

- il faut pouvoir réduire rapidement et temporairement cette consommation, notamment lors des pointes

3) La France est dans un contexte très favorable pour atteindre les 100% d’énergie renouvelable et 100 % de voitures électriques

Dans la grande majorité des pays européens, l’énergie pour produire l’eau chaude, le chauffage et cuisiner est le gaz. La France des cumulus et du chauffage électrique est une exception qui présente quelques avantages insoupçonnés.

En effet, depuis 40 ans, le nucléaire a favorisé le tout électrique : chauffage électrique, cumulus électrique, pompe à chaleur. Cette tendance très contestée par certains thermiciens puristes du 20ème siècle est pourtant une chance pour notre avenir énergétique. Avec ce type d’équipement, la France a un parc d’appareils et un réseau électrique compatible avec le déploiement massif des énergies renouvelables et des voitures électriques, sans contrainte particulière pour la collectivité.

Un réseau français surdimensionné

Afin de pouvoir faire fonctionner le chauffage électrique et les cumulus de la majorité des Français, les réseaux sont dimensionnés pour les périodes de pointe, qui ne représentent que quelques heures par an. La consommation de la France représente à elle seule la moitié de la consommation électrique de pointe de l’Europe. Tout le reste de l’année, les réseaux français sont sous exploités.

C’est un peu comme si nous avions construit des TGV pour que 100% des français puissent prendre le même train. Nous aurions des TGV de 50 étages de haut et de 50 kilomètres de long et qui seraient presque vident 95% du temps.

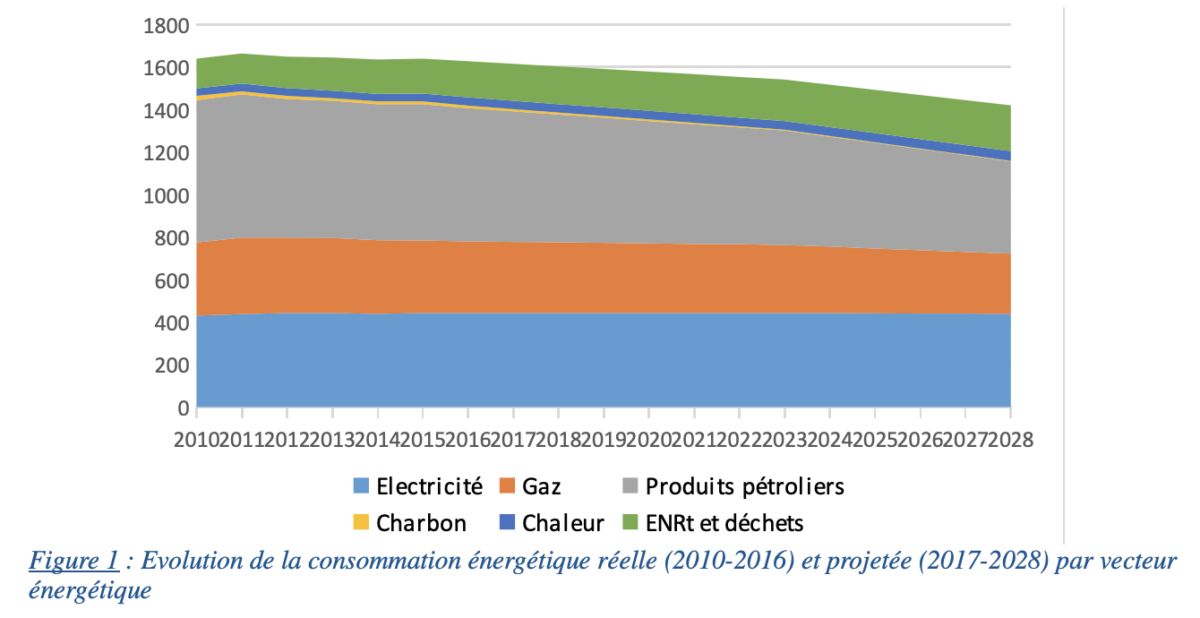

Des prévisions de croissance de la consommation électrique qui stagne dans les 40 prochaines années

Même avec le déploiement de 4 millions de voitures électriques dans les 10 prochaines années, RTE (en charge de l’équilibre de l’offre et de la demande) et le gouvernement français via la PPE* prévoient une consommation globale d’électricité qui ne va pas augmenter dans les prochaines années.

Pour comprendre ces prévisions, il faut prendre en compte les efforts pour rendre les logements et locaux professionnels plus économes en énergie et mieux isolés. Les réglementations thermiques pour le neuf (RT 2012 et RT2020) et l’ambitieux programme de rénovation énergétique de 500 000 rénovations par an seront des leviers avec de forts impacts sur la consommation globale.

* source : PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) validé par le gouvernement

La voiture électrique a une capacité de tampon qui est une chance pour la transition énergétique

RTE a publié une étude en Mai 2019 (voir annexe 5) qui démontre que l’arrivée de la voiture électrique ne va pas poser de problèmes aux réseaux et même au contraire, va apporter un élément qui va stabiliser les pics et les creux.

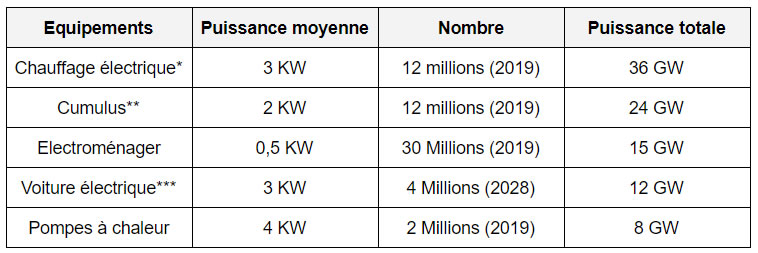

70% des français utilisent leur voiture pour se rendre au travail tous les jours et font en moyenne 44 km par jour. Si ces français basculent vers la voiture électrique progressivement, le réseau ne risque-t-il pas de s’écrouler le soir à 19 h ?

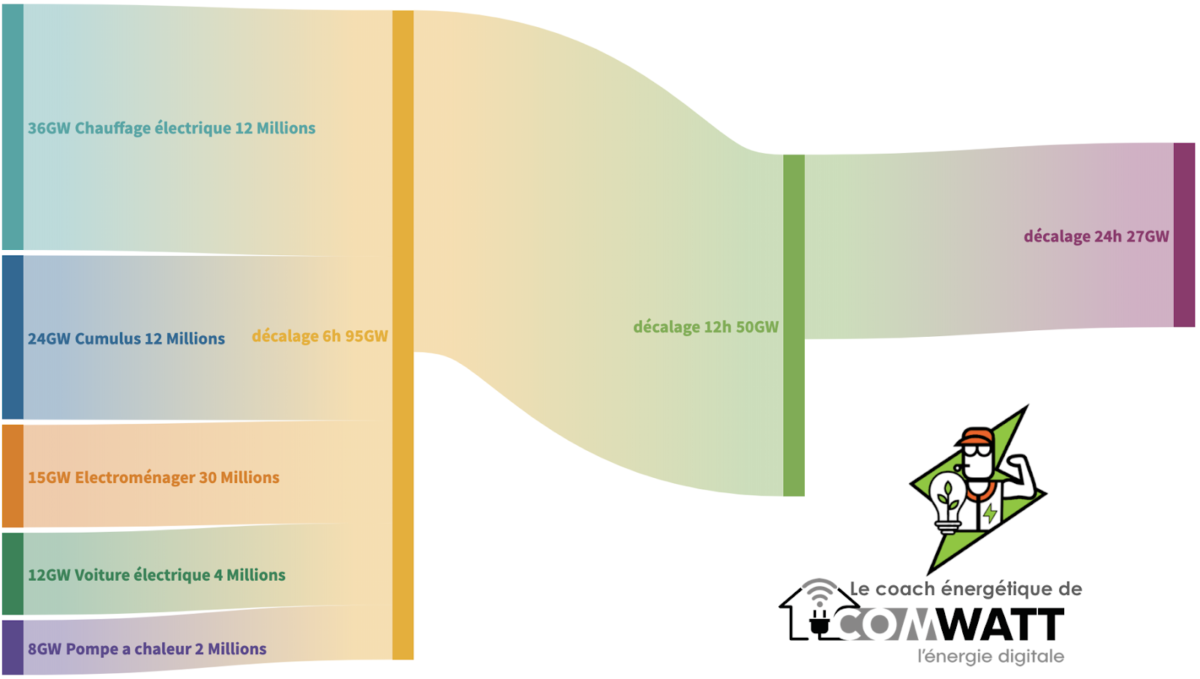

Les voitures électriques ne doivent pas obligatoirement se recharger tous les jours, et si le tarif de la recharge est incitatif lors des périodes de faible consommation nationale, les voitures pourront décaler de plusieurs jours le moment de la recharge.

De plus, pour un même investissement initial, l’autonomie des batteries double tous les 10 ans. Il suffit de se rappeler que la 1ère Renault Zoé avait une autonomie de 100 km. La Renault Zoé 2 a maintenant 400 km d’autonomie. Plus d’autonomie signifie qu’il suffira de recharger la voiture 2 fois par mois dans les prochaines années. Cette souplesse va soulager grandement les réseaux.

De plus, cette étude de RTE (annexe 5) précise que la recharge d’une voiture électrique pourrait même être gratuite si elle accepte de rendre des services au réseau.

Des équipements électriques adaptés à la transition énergétique

Les équipements électriques qui consomment beaucoup d’électricité peuvent être pilotés avec l’aide des objets connectés (comme le permettent Comwatt et ses concurrents). Ainsi il est possible de décaler le moment où ces équipements consomment de l’électricité.

Par exemple, prenons le cumulus d’une famille de 4 personnes. Ce qui intéresse cette famille, c’est d’avoir de l’eau chaude tous les jours. Le cumulus étant un gros thermos, il a besoin de consommer de l’énergie que 4h toutes les 24h. Il est possible de décaler sa consommation jusqu’à 20h sans modifier le niveau de confort des utilisateurs.

Dans l’hypothèse d’équiper 100% des logements français avec des “box énergie”, quel est le potentiel maximum de déplacement des consommations en France ?

Lors des pics de consommation, la consommation électrique française peut monter à 100 GW. En théorie, de combien est-il possible de réduire ce pics en utilisant les objets connectés ?

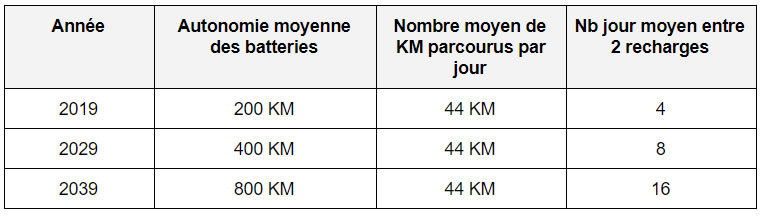

Prenons les équipements électriques les plus énergivores et dont la consommation d’électricité peut être déplacée dans le temps sans impacter le niveau de confort :

* 34% du parc

** voir étude de Moreau, Annexe 4,

*** voir étude de RTE, Annexe 5

Une puissance totale maximum de 95GW peut ainsi être décalée de 6h sans impacter le niveau de confort des citoyens. Ce potentiel de décalage est une chance pour la France, très peu de pays au monde ont autant de cumulus, de chauffage électrique….et bientôt un important parc de voitures électriques.

Le potentiel de déplacement des consommations est très important mais est-il accessible ?

Si d’un coup de baguette magique nous pouvions équiper tous les équipements listés ci dessus avec des objets connectés et les piloter en fonction de l’énergie disponible, nous pourrions déplacer la demande des logements résidentiels entre 27 et 95 GW en hiver dans une fourchette de temps qui est largement suffisante pour couvrir la majorités des pics de consommation (50% des pics de plus de 70 GW durent moins de 5h).

Mais pour atteindre cette capacité, il faudrait équiper 100% des sites, ce qui va prendre un certain temps, que nous estimons entre 10 et 20 ans selon que les gouvernements incitent ou non ce type de pilotage intelligent de la demande d’électricité.

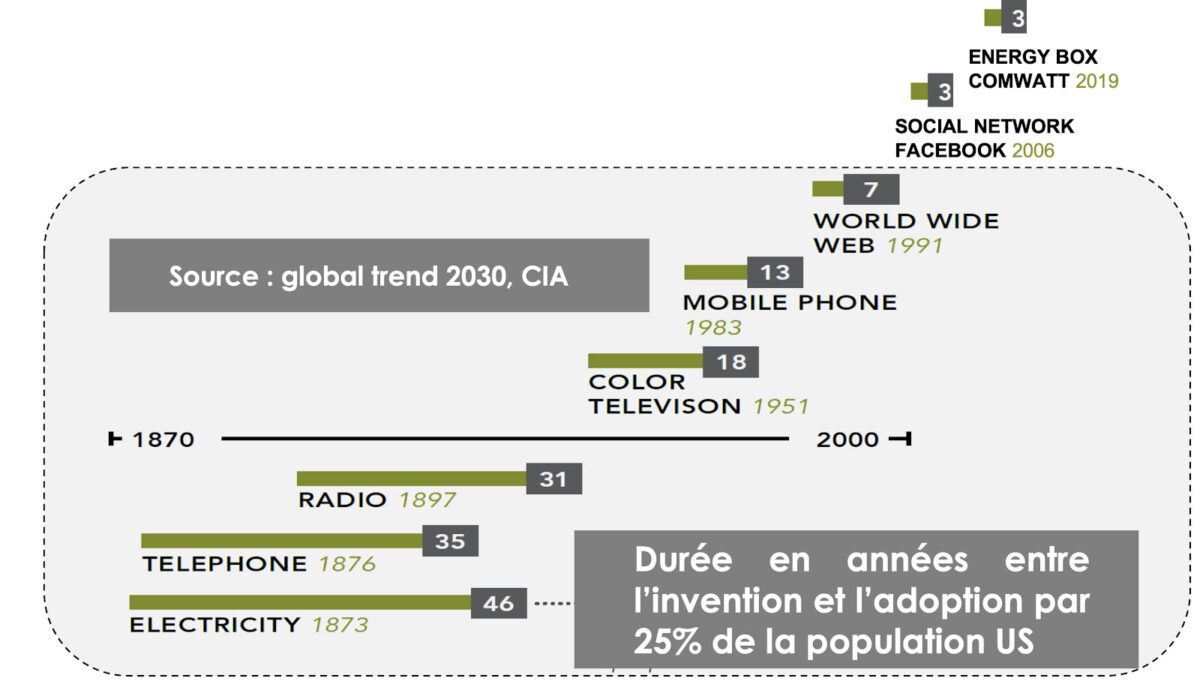

Pour mémoire, rappelons que :

- Il a fallu 20 ans pour que 95% des Français puissent être connectés à internet

- il va falloir 6 ans à Enedis pour équiper 100% des logements résidentiels en compteur Linky.

- Mais nous pouvons voir dans ce graphique que parfois, la technologie se déploie de plus en plus vite.

4) Conclusion : l’internet de l’énergie apporte 3 bonnes nouvelles

Effet 1 : réduire les pics de consommation

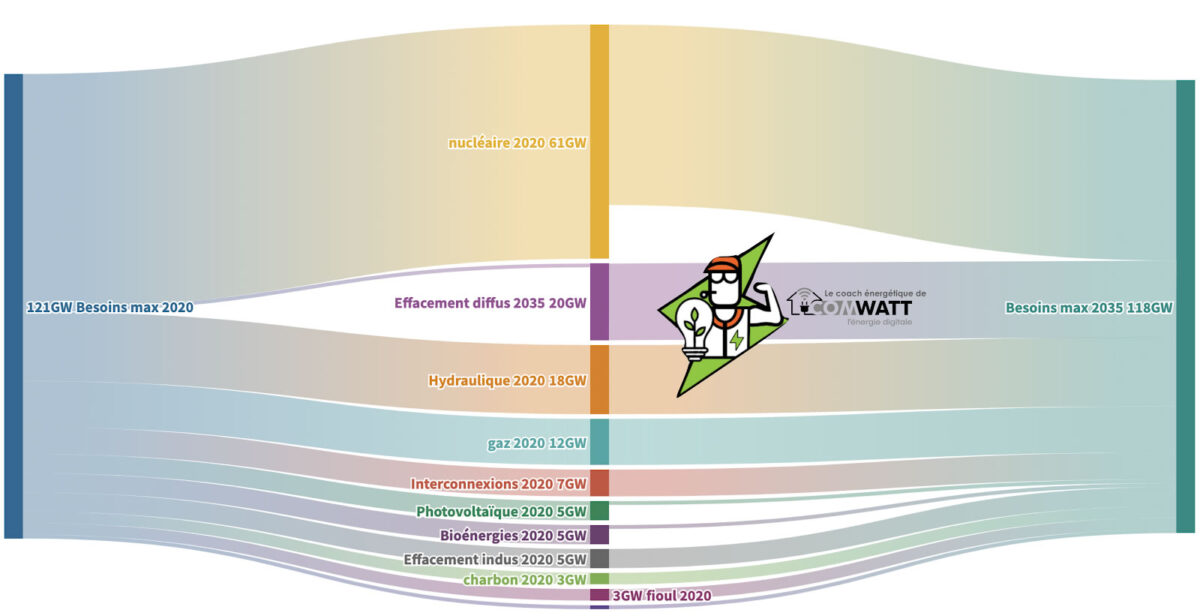

Les besoins lors des pics de consommation sont actuellement couverts grâce aux moyens de production actuels en place. En 2035, nous allons passer de 75% de nucléaire à 50%, allons-nous risquer le black-out ?

Solaire et éolien ne peuvent pas être démarrés à la demande comme une centrale à énergie fossile et ne peuvent pas être comptés comme un moyen de production mobilisable à la demande lors des pics de consommation….mais ce n’est pas si grave.

Pourquoi ?

Car il existe des moyens de réduire la consommation en agissant sur les équipements électriques les plus énergivores. Sans impacter le confort des citoyens, et dans le cadre du déploiement massif des outils de gestion de la demande dans le résidentiel, il est possible de réduire de 30% à 70 % la consommation des Français lors des pics de consommation, ce qui permettrait de fermer 50% du parc nucléaire sans aucun risque de black-out.

Effet 2 : La révolution des objets connectés permet de réduire aussi les frais de gestion des réseaux électriques

Dans le rapport du Rocky Mountain Institute, il est expliqué comment la technologie des objets connectés permet de faire économiser 200€ par an et par foyer pour les réseaux électriques.

En effet le digital n’était pas présent lors de la construction de notre système électrique. Nous avons maintenant pratiquement tous une box internet et tous des équipements électriques. Il ne reste plus qu’à connecter les deux systèmes, c’est le métier des technologies de l’internet de l’énergie.

Pour maximiser les effets des technologies de l’internet de l’énergie, il est nécessaire de mettre en place un signal tarifaire qui incite les consommateur à maximiser leur consommations électriques au moment où l’énergie est produite massivement et à réduire le plus possible leur consommation lors des pics de consommation.

Ce qui coûte cher au réseau, ce n’est pas la quantité d’électricité qui circule sur ses lignes, mais les pics de consommation, car le réseau se dimensionne selon ces pics.

Si les pics de consommation sont moins élevés, le réseau réduit grandement ses frais d’investissement et d’entretien.

Effet 3 : La révolution des objets connectés permet d’améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs

Avec des prix de plus en plus bas, les énergies renouvelables sont une chance incroyable pour ceux qui vont pouvoir en profiter. En effet les consommateurs qui vont accepter de décaler de quelques heures le moment de consommation, de leur cumulus, de leur voiture électrique ou de leur chauffage, vont pouvoir accéder à des offres de fournisseurs d’électricité verte, entre 20 et 30% moins cher que les offres les moins chères actuellement commercialisées en France.